来源:人大国关

古今中西的学术和实践告诉,政治思想史汇聚了历史上有关政治的伟大思考,是政治学乃至整个人文社会科学的知识基础之一。然而🛳,近年来国内政治思想史研究却呈现出巨大颓势,不仅青年学生面临越来越多的困惑,许多资深学者也察觉到如下的危机:学术规范远未健全(1),不少政治思想史“研究”只是作者的读书笔记,这种以读书笔记代替研究论文的现象在整个人文社会科学领域都很罕见;研究对象高度重复(2),年轻学者要么重复研究经典思想家🪢🛗,要么被迫选择边缘人物;评价标准极其模糊,很多研究者都对同一位思想家或者同一个命题做出了解读,但常常缺乏明确的标准去判断哪种解释更可靠👴;学科身份十分尴尬👃🏼,不仅在政治学学科内部,政治思想史研究难以承受政治科学研究的挤占(3),在学科外部,政治思想史研究与历史学学科的思想史研究、哲学学科的政治哲学研究相比,也难以证明自己的独特意义(4)🧓🏿。

进一步看👴🏻,这种危机并不仅仅存在于中国学界,而是一个世界性的现象。在目前政治学规模最庞大⌨️、专业分工最成熟的美国,迄今为止也没有以“政治思想史”(history of political thought)为名的学会或组织。而美国政治学会下属的“美国政治思想”(American political thought)分会也只是2016年才成立,不仅历史比中国政治学会下属的“中国政治思想史研究专业委员会”还短☝🏼🫵🏻,期刊和活动也并不一定围绕政治思想史🤖。(5)这一危机也引发了欧美学者的持续争论👱🏿♂️:有学者针对特朗普现象、民粹主义等新问题😶🌫️,呼吁到政治思想史中寻根探源(6);也有学者批评这种用思想史分析当代问题的严谨性(7)🦿;更有学者认为政治理论与政治科学的划分就有问题🟫,因为这让政治科学失去了理论的指引,政治理论这一名称也遗忘了历史(8)。

在建构中国政治学体系的当下,类似的危机越普遍,就越值得严肃思考🤽🏼♂️,以免学科发展走了弯路。而本文接下来将提出这样一个观点,即,如要解决政治思想史研究的议题、方法、地位等种种具体困难,就必须首先回答一个最根本的问题:政治思想史研究到底有没有价值?或者说,怎样研究才是有价值的👨🏼🦳?

一🔸、问题、方法与价值:对国内政治思想史危机的三层反思

首先🧍🏻♂️,目前学界对国内政治思想史学科的大量讨论提供了何种镜鉴🍚,为什么不讨论价值危机就不能治本呢🌺?根据这些文献反思的角度👦🏼,可以大致归为两层🦹🏿。第一个层面的文献是针对各种具体问题的反思🪠,前面罗列的那些危机大多由它们总结而来🧖🏻♀️。就西方政治思想史研究而言,学者们指出目前存在学科地位边缘化😈,低水平重复作品居多☂️,研究视野有待拓宽🧑🏻🚀,研究方法陈旧🔙,缺乏健康的学术批评以及对中国的重大现实问题回应不够等问题🐼。(9)而中国政治思想史研究生存于现代西方政治学的大环境下👂,面临的问题更为特殊。除了存在上述问题,还有学者指出:今人与古人间存在知识膈膜👷🏻♀️,传统议题与现代政治学不对应🤠,研究进路到底要融通现代还是接续古代等问题均悬而待解。(10)

不过,这种就事论事的反思还不能触及问题的根源。例如很多学者都认为最大的困境就是“学科边缘化”,但学术史上学科的淘汰和兴盛都是常事,例如古代炼金术被现代化学所取代是科学方法的必然发展🙅🏻♀️,自然无人叫屈。那么政治思想史学科的边缘化究竟只是因为被挤占🕧🤣,还是与学科方法的瓶颈有关呢👨🏼🦰?显然,既要像这些学者一样为政治思想史的学科空间而呼吁,也要反思学科的方法🍦🥛:怎样研究政治思想史才能避免上面的问题呢?

第二个层面的文献正是针对研究方法。一旦深入到方法就会发现,中西政治思想史研究都面临着两大方法流派的对立。(11)一方是“普遍理论”取向的反思,认为中国政治思想史的危机在于给古代贴上了“专制”和“落后”的标签🌡,从而瓦解了中国政治思想之普遍性,取消了自身的意义(12)。西方政治思想史界的施特劳斯学派也认为,历史主义和相对主义导致研究无法总结出圣贤的永恒真理:“想凭靠历史认识来为生活实践的法则提供基础,根本就是成问题的。”(13)另一方是“历史主义”取向的反思🤽🏼♂️,认为危机实际上源自“文本崇拜”:“全然忘记了文本作者的‘情境’🩵,忘记了世界文明史的基本脉络。”(14)而剑桥学派的方法将思想家还原到当时的语境中,更能帮助分析思想的变迁和得失。(15)中国政治思想史界也有类似呼应👨🏽⚖️🐴,强调政治思想史不是政治哲学,其根本任务是要再现前人的思想,只有结合特定环境、整体进程🧍🏻♀️、个人语境才能做到真实再现◽️。(16)

但方法层面的反思仍未取得明显的成效🤾🏼♂️,这两大流派迄今都僵持不下。例如剑桥学派主张的历史语境和施特劳斯学派追求的理论关怀☯️,似乎都有可取之处👩🏿🎤。也有学者怀疑道🌑,所谓“历史—描述”环节和“理论—重构”环节👨🏻🚒,所谓“移情式理解”和“外部审视”🧯,是否根本就是两个不同的研究步骤🎑?(17)进一步讲💹📅,历史主义和普遍理论是否是两种不同的研究分别需要的方法🕝?在没有清楚界定政治思想史具体要产出什么的情况下,方法层面的争论可能是错位的“关公战秦琼”。

正因如此⚡️,本文要深入到第三个层面🫱🙏🏽:学科的价值与定位💁🏼♂️。“工欲善其事,必先利其器”——这说明方法反思是具体议题反思的前提👨👦👦;然而“工欲利其器🧔♀️,必先立其志”——价值反思又是方法反思的前提。具体而言👂🏿,政治思想史研究的价值存在于规范层面🍪,还是经验层面?显然,论证思想史上一个规范命题和解释思想史上一个概念的变迁过程,所需的方法、理论和材料都是截然不同的💯。只有确立了价值标准,才能追根溯源地解决危机。

在开始反思与建构之前🎇,还需界定接下来的讨论范围🪆:就材料而言🚣🏻♂️👮🏽♂️,本文讨论的是作为学术研究的中西政治思想史论著,而面向初学者的教材和授课不在此列。就学科而言,本文涵盖整个政治思想史领域🦹🏼♀️🆗,无论作者就职于哪个学科,作品发表于何种期刊⛺️,都属于本文的讨论范围🤚🏼。就国别而言,由于篇幅所限,本文集中于21世纪以来国内的政治思想研究🧑🏼🦲,但这并不意味着这些问题只在中国出现,也不意味着中国学者的问题比西方国家多。相反,正因为这种危机是一个世界性现象🧙🏽♂️,中国学者对学科的探索才具有更普遍的意义👚。

二、四类价值危机⚙️:当前研究的问题根源

本节将按照由浅入深的顺序,检讨政治思想史研究中最常出现的四类价值危机🧌𓀇。笔者的重点并不是对这些作品的具体命题和材料做出评价📶🥨,而是分析它们不被人接受🙃、无法证明自己学术价值的根源何在。

(一)研究价值缺乏:貌似研究的思想介绍

中国政治学重建以来,大部分政治思想史研究都是以译介或述评形式出现的,至今还能看到“柏拉图的xx思想”🤶🏻👨🏻🏫、“《论语》中的xx”之类的论文和书籍🫲🏽。必须承认,这样的工作在某位思想家或者某种思想变化尚未被国内学界知晓时,有着填补空白的学术价值。例如罗尔斯(JohnRawls)1993年在美国出版《政治自由主义》,1996年即有国内学者撰文介绍他的新思想🧜🏻。(18)在当时学界还在以《正义论》为文本依据🀄️,对罗尔斯后来如何回应自由主义右翼、社群主义等对手一无所知的情况下,及时的译介确实能提供新的资源。

但是,一旦这位思想家或者这种思想已为学界熟知,介绍型论著就完全没有了创新之处⛹🏽♀️🆗,甚至会出现与前人重复🧔♀️、学术不端的风险🧐。这就是研究价值缺乏的首要表现🤷♂️。大部分政治思想史论著被人视为“读书笔记”👩🏼🌾,其原因也在于此➔。与前述的《政治自由主义》不同🤽🏿♂️,《正义论》早在20世纪80年代已经得到了中国学者详尽的解读,甚至有了权威的中译本👨🔧。那么到20世纪90年代特别是21世纪以后,继续在学术期刊上介绍《正义论》的观点(19),就没有任何学术价值了。

还有一种研究价值缺乏的表现,即刻意选择那些影响更小🪫、离政治更远的思想家,或者重要政治思想家所著的影响更小🗄、地位更边缘的作品☮️。年轻一代学者常面临此困境,因为上一代学者已经将重要思想家的重大作品介绍得很全面了,这使他们不得不退而求其次。这一现象不仅存在于成熟的西方政治思想史领域,在更年轻的中国政治思想史领域也已经出现👩🏽🚒🧛🏼♂️。例如有很多研究生在朱熹、王阳明、黄宗羲等大儒已被老师们解读详尽的情况下,不得不选择这些大儒的不知名的同学或者弟子作为研究对象。甚至还有学者转而研究孙思邈等医学人物的“民本思想”🦃。(20)

当然,眼下看起来影响很小的思想家或作品,也许在未来会显示出巨大的意义。最著名的例子莫过于马克思青年时代的作品《1844年经济学哲学手稿》🤟🔭。但它之所以变得伟大🚜,恰恰是因为霍克海默(Max Horkheimer)、阿尔都塞(Louis Althusser)等人不止于介绍思想🛥,而是进一步阐发了作品内部的主体性😞、异化观等命题。因此,思想介绍实际上应是正式研究前的“文献综述”。至于如何阐发出有价值的命题👱♂️,还需要更深一层的思考。

(二)研究价值重复:对思想家贴标签

另一些研究者试图对思想家及其命题提出独立的解读,这已经进入了正式研究阶段,“解读”当然也是人文社会科学接触经典的必经之途。但研究价值的高低🫠,就取决于“解读”二字是何意💕:是因为思想家语言晦涩、表意不清,因此需要帮助读者接近其真实含义?还是带着特定的问题意识进入思想家的世界,寻找问题的答案🏓?如果是前一种解读,那么其价值仍然类似于思想介绍🦸,一旦原著被学界充分理解后就不再有价值了;如果是后一种解读👨🏽🔬,那就要专门讨论研究者本身的问题意识有没有价值𓀑。后一种解读的流行方式,是给某思想家在主流光谱中寻找定位或者“解”。例如“自由主义解”就是在文本中寻求个人权利和代议制民主等要素,然后论证这是思想家的主要立场🐣;“共和主义解”则要发掘公民美德、参与式民主等要素;“保守主义解”主要强调对共同体的义务和传统秩序✌🏽。还有争论各个思想家是现代人还是古代人的“古今之争”,也是类似的操作👩🏽🎤👨🏿⚕️。但这种解读方式的瓶颈恰恰在于👴🏼,这些理论“标签”本身并非新物,重复使用的价值何在🕶?

标签化的第一个问题是🪷,熟悉的主义不可能还原遥远的思想家的意图。这就是斯金纳(Quentin Skinner)指出的“主义神话”和“连贯性神话”,即思想家在写作时未必知道这些现代的主义,也未必前后连贯而形成主义🧑🏽✈️。(21)接着斯金纳来说,特别是那些深刻的、复杂的思想家🙆🏻👰🏽♂️,他们之所以让人觉得深刻,恰恰就是因为他们有不同的思想面向,或者存在不同的发展阶段。因此,不同立场的解读者都能找到支持自己的只言片语。例如对柏克(Edmund Burke)这样的保守自由主义者👩🦲,本来就可以进行自由解和保守解,但这样做发掘了任何新的历史知识吗🫸🏻?

标签化的第二个问题是斯金纳没有指出的🧖♀️,即阻碍了对政治哲学本身的深入思考。因为他的批评是针对那些声称还原思想家本意的研究者,但另一些研究者并不是要还原历史,而是要借此发现普遍性命题👩🏻🏫,以支持或者批判某种政治哲学。问题在于🧅,政治哲学的深入需要聚焦于核心命题本身🖐🏼,更需要了解证成或证伪这一命题的新文献。如果大量本该进行这些工作的研究者🤵🏽♂️🌳,将时间浪费到给旧人物贴标签上💅,自然是南辕北辙😯。

近年部分中国施特劳斯学派学者🆙,孜孜不倦地将很多现代思想家解读成“反现代”和“古代人”的做法💃,正是最典型的案例。反思现代性、开发古典资源当然有价值,但所谓的“反思”是怎么做的呢?比如不引证任何卢梭(Jean-Jacques Rousseau)研究文献🖐🏽🙇🏽♂️,仅仅通过推测卢梭字里行间的“隐微含义”,就将这位启蒙运动领袖解读成反对启蒙和民主的人,甚至归入柏拉图主义阵营👂。(22)且不论这些标签是否偏离卢梭原意、犯了连贯性错误,即便卢梭真有类似的警惕🧋,也可能是思想家“先破后立”的惯常写作方式——不说别人,首创“隐微解读”的施特劳斯(Leo Strauss)早就说过,卢梭是通过批判17世纪的现代性开启了新一波现代性。(23)真正有价值的反思,首先要检讨18世纪至今围绕“启蒙”二字的思想史和社会科学文献🎑,厘清各个问题是不是启蒙带来的,哪些问题在卢梭之后被解决了🟪👑,哪些问题确实需要新的反思。“标签争夺战”看上去为反思启蒙的阵营增添了卢梭这一员大将👨🦯,实际上却回避了最需要了解的学术进展👨👧,与真正的反思擦肩而过⚾️。

(三)虚假的研究价值👩🏽🎨🚣🏻♂️:用概念虚构出一种思想史

相比于单一的人物或命题研究,还有研究者试图叙述这个命题或概念在历史上的变化。其主题往往是西方的“民主”、“权利”🫢,或者中国的“民本”、“王权”等重要概念。研究者一般将提及这些词汇的文本摘编出来🛀🏼,然后按照时间顺序排列并分析异同,从而叙述出它的发展史🫅🏿。这类研究体现了思想史的史学面向,研究难度和可能的学术贡献自然要更大一些🤵🏻♀️。然而🦸🏽♂️,这种史学价值如要成立♻👞,至少要满足两个必要条件:第一,较为完备地列举了该概念的存在形态,而非仅仅考察几段名气较大的文本;第二😛,解释该概念在不同形态间演进的过程和动因,而非单纯地展示演进的结果。而目前多数研究都不符合这些条件,也就称不上真正的“思想史”。

不满足第一个条件的研究很常见。例如此前对现代西欧“权利”思想史的研究♖,按时间顺序列举了贡斯当(Benjamin Constant)、托克维尔(Alexisde Tocqueville)和密尔(J.S.Mill)等自由主义思想家的权利思想🏃🏻♀️➡️。(24)虽然交待了三人的背景🏔,但并没有分析对这三人和权利思想史至关重要的其他思想家🛺,例如催生了密尔权利理论的边沁(Jeremy Bentham)🙎♀️。这就导致裁剪出来的这三人无法构成一个连续的自由主义权利脉络。众所周知,贡斯当从古今自由之别中界定权利,托克维尔从美法革命中归纳权利📐,而密尔在功利主义脉络中论证权利。密尔与前面两位相去甚远,更与古典自由主义的自然法传统针锋相对,将他们直接排列起来💇🏼♂️,难道能证明前人塑造了密尔的思想吗🔛?

近年一些更细致的思想史研究,越来越接近满足完备列举的条件,却仍然无法满足第二个条件。例如一本深受同行赞誉的、解释“自然法—自然权利”这段概念发展的著作,与过去很多直接以霍布斯(Thomas Hobbes)或洛克(John Locke)开场的“裁剪型研究”相比🧘🏼♀️,详细叙述了在二人之前就为自然法解体推波助澜的思想家,例如试图调和自然法的道德指示属性和政治规范属性的“苏亚雷斯综合”。洛克正因为看到了这种调和的矛盾🌯🧘🏼,才放弃自然法🥚,选择了更容易让人服从的自然权利👍🏿。(25)但关心历史过程和动因的读者还要追问,洛克仅仅因为自然法论证上的矛盾,就能做一百八十度大转弯🤳🏼,进行全盘革命吗🙍👆🏿?为什么洛克不直接选择另一种话语🪶?为什么最终进入思想史的是洛克而非其他人的方案?这并非空谈🥃,因为洛克研究专家们很早就揭示了这一转变的复杂动因,比如他的革命党背景和基督教道德🦸♂️。(26)当然,这些博学的思想史作者并不是不知道这些考证(27),而是将自己的任务局限在了概念和命题内部🧑🏿✈️,只想为它们找出哲学上的论证理由。正如同行批评指出的,“纯粹从观念史的角度来思考伦理和政治问题”(28)🧎,“不能说明政治思想转变背后的历史原因”(29)。总之⛹🏼♀️,越是局限于概念文本本身的作品,思想史之为“史”的价值越难以体现👩💼。

(四)错位的研究价值:以思想史考证替代政治史

除了以上这些典型的思想史研究🚗,还有的研究试图将思想的解释力延伸到政治实践中。例如通过研究相关思想家来解释现代中国革命、法国大革命等政治事件,或者通过话语分析来批判“君主专制”🦑、“民主政体”等涉及政治科学和政治史的概念😜。思想观念当然对政治实践有着重大影响🧑🏻💻,但要论证这一因果影响,必须满足一个基本条件:思想和实践的主体是重合或者接近的🏋🏼♂️🛀🏼。反之,如果思想来自一群学者,参与政治的则是另一群人💫,研究对象就可能错位了。

具体而言,在中国社会科学尚未成熟的20世纪末,非常流行用西方的卢梭📎、黑格尔(G.W.Hegel)或者东方的孔子、王阳明来解析中国革命。受学术背景所限,大家很少辨析毛泽东等领袖到底在多大程度上受这些思想家影响🏌🏼♂️,影响群众的到底是哪些口号和小册子⛪️。21世纪以后👷🏻♀️,随着海内外中国政治和中共党史学科的发展,从国家领导到历次运动的主要参与者都留下了丰富的历史资料(30)🧑🏼🦱,上述考证就成为严肃研究的基本要求了。但如今仍有大量学者直接用古代思想家解释当代协商民主制度或者一带一路的起源,论证方式则是拿当代领导人的话语与孔、孟进行比附(31)🧔🏻♂️,将相似性等同于因果关系🚥。如果说那些古代思想对当代制度有政治哲学上的启发,自然是可能的🌷;如果要论证古代思想对制度有经验层面的影响,那显然是文不对题的。

如果说上述作品是一种建构性的错位,那么近年来愈发流行的🏅🧑🏻🦼➡️、仅仅用“知识考古”🚴、“话语研究”就想颠覆某些主流概念的做法🤞🏼,就是一种解构性的错位。例如有学者考证了梁启超等思想家如何将西方形容欧洲的“despotism”一词译为“专制”,并用来描述中国古代政体🫵🏽,并认为这歪曲了中国历史。(32)如果这一考证属实⏯,当然有词源学或者知识社会学上的价值⟹;但要借之证明专制概念错误🏇🏻,就完全错位了🫸🏻。因为专制与否,取决于政治史、制度史等经验领域的研究⚱️,只考证几个词“是谁说的”、“怎么说的”,并没有多大用处。因此,这类“知识考古”也遭到了历史学界的严厉批评:“如果脱离了对社会的研究👨💻,概念史的研究就失去了根基🩶。”(33)令人敬佩的是,相关作者意识到了这种思想史与政治史之间的错位👦🏿,开始从君—相关系和社会统治的角度解析权力。(34)但堪忧的是⤴️,试图以传播考证推翻“西方民主”等概念的错位研究仍在政治学界出现👩🦼➡️;所谓的“思想界”甚至有人仅仅解读西方几个学科创始人⛵️,在不进行任何经验研究的情况下就试图推翻国际政治学、新史学等整个学科的合法性🧑🏻🏫。(35)显然,急需像历史学界一样高质量的批评讨论🚂。

上述四类价值危机充分说明,很多中西政治思想史作品从研究设计起就注定要面临质疑和困境。因此🧚🏼♀️,政治思想史学科如要走出困境,就必须反思自己的学科体系建设🐷,确立合理的价值标准。

三、剥离经验与规范:建立政治思想史学科的价值标准

一个学科可能存在哪些价值来源👨🎓?众所周知,人文社会科学主要分为经验(empirical)研究和规范(normative)研究两大领域👐🏿。(36)相应地🤕🥼,判断政治思想史研究有没有价值的标准,归根到底也只有两种🌟:经验意义上的“真实”🆓,即还原思想家或思想命题当时的原始含义🍉;规范意义上的“应当”👆🏼,即发掘思想家或思想命题的规范论证——解释学家也常将这两种做法称为“理解”(Understand/Verstehen)和“阐释”(Interpret/Auslegung)💽。(37)“思想介绍”由于尚未进入研究,自然两个标准都达不到。“贴标签”无法深入,就是因为该进行经验考证时却要硬贴规范的“主义”,而该进行规范论证时却去争夺历史上的思想家,没有在同一个标准下深入研究。“虚构思想史”和“替代政治史”的研究本来都是经验性的,但在没有明确标准的情况下🥴🧰,伟大人物的规范性意义反而成为了研究的干扰。总之,由于政治思想史学科同时存在这两种标准,学术讨论便常常出现“鸡同鸭讲”的情况🙋🏿♂️。

正因如此,笔者明确主张➗👷♂️,政治思想史学科应该一分为二💈,或者明确区分为经验导向和规范导向两组不同的研究方向。正如政治思想史中意义重大的那句“上帝的归上帝🥤,凯撒的归凯撒”一样,学者需要让经验的归经验,规范的归规范👪。正如政教分离让现代政治和现代宗教各自得到发展,经验与规范的专业分工非但不会弱化政治思想史学科,反而既有利于明确政治思想史研究积累与创新的内在标准,也有利于明确政治思想史对整个政治学学科的外部意义🧑⚖️:经验性的政治思想史研究将为政治科学提供基础🕒;规范性的政治思想史研究将为政治哲学提供基础。那么❤️🔥👨🏿💻,在研究中如何具体判断“真实”与“应当”的优劣👥,又如何寻找自己的重要议题呢🦥?本节将做进一步的展望。

(一)思想与社会之间🛴👨🏼🎤:三个有价值的经验性方向

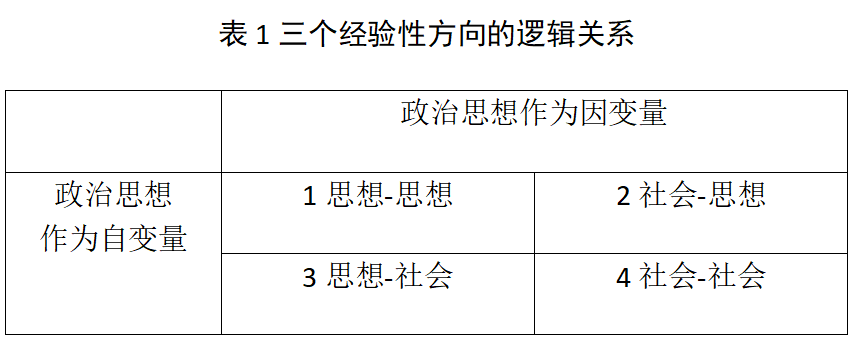

从经验性的角度来说,一种政治思想史研究要有价值,就必须发现之前对该思想家或者思想命题的研究中🙅🏻,缺少了哪些历史环节和经验材料,并通过新的环节和材料🤹🏻♀️👩🏽🏭,让自己的解释更接近于政治思想发生👩🚒、转变和消亡的真实过程。进一步地,政治学者对过程的解释具体包含哪些方向,又如何与纯粹的历史学叙事区分开呢?由于对政治思想的经验解释不是以思想为“因”,就是以思想为“果”,因此经验性研究就是处理两类有价值的问题🏄🏽♀️🤵🏼:什么影响了这一政治思想?这一政治思想又影响了什么?

解释什么影响了政治思想👨🏼🦳🏃♀️➡️,其实就是将政治思想作为因变量🎅🏼,追问塑造思想的众多因素及其变迁机制。无论是思想家研究还是概念🥡、问题史研究,背后总会有知识基础🦼、个人情感、政治🖕🏿、经济🤾♀️、文化等多重因素。但归根到底,思想形成的因果机制都属于两个维度:“思想—思想”和“社会—思想”。这正是本节要探讨的前两个经验性方向。

“思想—思想”的变迁,指某个政治思想命题的提出、转变或消亡🙅🏿♀️,主要是受其他思想家或思想命题的影响,而不是外部社会直接塑造的产物。这就要求研究者选择研究方法和解释变量之前☂️,先要确认自己要研究的政治思想变迁是不是从思想维度就能够解释的🔊。如果是,那么只要揭示了该思想家的知识基础🧑🏻🦰,有哪些论敌🛌🏼🚖,知识和论敌如何刺激其提出新思想——而这些环节又是此前研究所未见的——便有充分的经验性价值。

一个经典的例子是🧒🏼,诺齐克(Robert Nozick)的自由至上主义思想,特别是其《无政府、国家与乌托邦》,就是直接来源于罗尔斯(John Rawls)《正义论》的刺激。诺齐克曾回忆道👳🏻,他写这本书完全是一次“意外”(accident)。因为1971—1972年间他本来计划写别的论著🧚♂️,但《正义论》的出版让他临时起意写了三篇批评论文,这后来又发展成了一整部书🚣🏼♂️。(38)另一方面,诺齐克和罗尔斯同样生活在自由主义体制已经建立,分配问题进入议程的时代;同样在普林斯顿大学接受研究生训练;同样入职哈佛大学哲学系:这就像排除法或者控制变量一样,基本排除了宏观因素直接导致二人思想差异的可能。二人不同的思想,就只可能源于自由主义内部的多样性🏪,或者二人对思想的选择性解释。因此,学界如果从自由主义光谱的角度解释诺齐克思想的诞生🧵,或是分析诺齐克与罗尔斯的“对话”👨🏿🔧,在经验上都是真实可靠的🧑🏻✈️。此外🚇,基于排除法的解释也能帮助证明伟大政治思想家的独创性。因为面对同样的环境,普通人会形成类似的思想,只有提出不同应对方案的人才可能成为思想家🧷。

当然,除了对相似时代、不同主张的思想家进行横向的解释✯,对相似脉络、不同时代的思想家也可以进行纵向的解释。纵向的“思想—思想”解释更接近过去大家认知中的思想史写法🫂,例如同在功利主义脉络下☃️,可以用边沁的启发解释密尔思想的形成🎡;而同在左翼自由主义脉络下,可以用密尔的启发依次解释格林(T.H.Green)、霍布豪斯(L.T.Hobhouse)思想的日益左倾(39)。但为了避免出现前述“虚构思想史”的问题💁🏻♀️,思想家的时代相隔越远🤽🏽👲🏽,写作要求就越高:因为既要填充思想变迁的链条,又要排除外部因素的影响。与之相比,一些研究者让既不属于同一时代、也不属于同一脉络的思想家去“对话”🧚🏻♂️、“比较”,或者只用自己熟悉的思想家来“注解”经典🤵🏽♂️。这也许会带来一些规范层面的洞见,但在经验意义上绝不是一项严谨的研究设计,也不能称之为“思想史”。

“社会—思想”的变迁🥉🚽,指某个政治思想命题的提出🧌🤱、转变或消亡🦹🏻♂️,与外部社会因素直接相关👱🆑,而不仅仅是思想对话的产物。这类研究对研究者的视野和材料收集有着更高的要求,因为一种政治思想越流行、越复杂,影响它的社会因素就可能越多✂️。如果能解释一种影响该思想变迁的因素🙍,思想变迁的某个关键环节📦,或者思想家生产理论过程中充当重要材料的社会现象——而这些发现又是此前研究所没有的——那么就有经验性价值🔪。学界常提到要重视知识社会学或者历史语境方法,也有此意。不过正如伍德(E.M.Wood)指出的,剑桥学派的语境仍然停留在话语层面,并没有分析更深层的“社会进程、关系、冲突和斗争建构”。(40)因此,如果能真正解释政治思想的社会起源🤙🏻,无疑是在剑桥学派和福柯(Michael Foucault)的基础上更进了一步。

“社会—思想”的方向并不是强思想史学者之所难✶,因为在中国学者掌握了丰富历史材料的领域,已经出现了一些积极的尝试。例如解释中国20世纪初文化激进主义和反传统主义的诞生👩🏽🏫✊,只靠解读卢梭和孔子自然是对象错位🏋🏻♂️,像教科书一样只说“清政府腐败守旧”也无法深入解释为什么有人激进而有人保守。社会维度的解释如何做到还原近代思想家的背景呢?首先❤️,要区分创造文化激进主义的不同思想家👩🏿🎓,有政治家🟧、大知识分子和乡村教师——其原创性和深度各不相同🤸🏿♀️。其次,他们的社会动因也不同🫅🏽,有大人物因政治地位边缘化而主动选择激进,也有小人物受大城市的影响而被动追随。(41)再次,他们创造反传统主义的知识材料也不同🎩🧢,有些留学知识分子用西方的新意识形态来解构传统,而像廖平💃、章太炎等国学专家却借孔孟的思想来反叛秦代以后的专制🟣。(42)

复杂的社会分析可能比单纯的“思想—思想”解释应用面更广,因为受社会刺激而改变思想的人🏂🏼🥲,往往要比专心于命题对话的人多🧺。更重要的是,更为普遍的“社会—思想”机制也有利于拓展思想史的理论意义,走出人物研究的牢笼。例如边缘知识分子与激进思想的解释机制🎪,也能用来研究当代极端思想、民粹主义等反常现象👩🏿🔧。而“以传统反传统”的解释,也能启发认识到各国传统的内在张力和丰富性,同样的传统资源在不同的社会因素下能孕育不同的现代思想。

“思想—社会”的研究👳♀️🤚🏻,是将思想作为自变量,探寻政治思想如何通过变迁与传播进入社会🕡。如果研究揭示了思想社会化的某个因素或环节——而它又是此前研究未见的——那么就有经验性价值。政治思想社会化的结果就是常说的“政治思潮”🚣🏻♀️。思潮的形成是思想史学者的任务;而思潮形成后,用它来解释其他现象,是政治科学的任务☺️。

进入21世纪后🙋🏻,随着人物研究遇到瓶颈,思潮研究重新成为显学,特别是对当代政治思潮论述颇丰。不仅自由主义、社会主义等主流思潮得到了讨论☝🏻🏊🏽♀️,一些学者甚至延伸到了后行为主义🌚、新政治经济学等当时前沿的方法思潮(43)🚌,和公民社会🧝🏼♀️、新集体主义等支撑主流思潮的次级思潮(44)🧑🏼🎄。笔者则在此基础上进一步追问:一种政治思想在哪些场域🤘🏽、什么条件下才能形成思潮🤷🏿♀️?例如内容基本不变的自由主义思想♢,为什么在20世纪20年代和80年代能形成思潮👨👦👦?到20世纪40年代和90年代以后🧑🏻🦱,自由主义的研究更深入了👩🏻🦯,却沦为了书斋里的风暴?通过分析思想在哪些场域传播——专业学术界、官方理论界还是公共知识界,以何种手段传播——潜移默化、利益诱导还是强制推行👵🏼,才能理解形成思潮的逻辑。(45)

在学界对政治思潮的分类和历史已比较熟悉的情况下✔️,推进因果解释的研究,不仅能从经验上解释清楚思潮的起源,也让政治思想“活”了起来🤹♂️。政治思想史学者再讨论“共产主义为什么在中国生根”、“自由主义为什么在中国失败”这些原来玄而又玄的大问题👩🚀🙇🏻♂️,就不再是错位的“替代政治史”;而政治科学使用政治文化、意识形态等自变量🌤,也有了思想上的根据。

表1总结了上述三个方向的逻辑关系。思想和社会之间的相互作用只有四种可能,而前三种可能均属于政治思想史研究的分内之事,只有第四种“社会—社会”的因果解释完全属于政治科学的任务。当然,三者并不是完全互斥的👨🏿🌾,一部优秀的综合性论著也可能同时涉及“思想—思想”、“社会—思想”等不同的解释。这里的划分只是要强调,每一项设计💹、每一个结论必须明确自己的贡献属于哪个维度🫶。如此🩻,政治思想史才会有“史”的价值🏪。

(二)更优概念与更好论证🧛🏼♀️:两个有价值的规范性方向

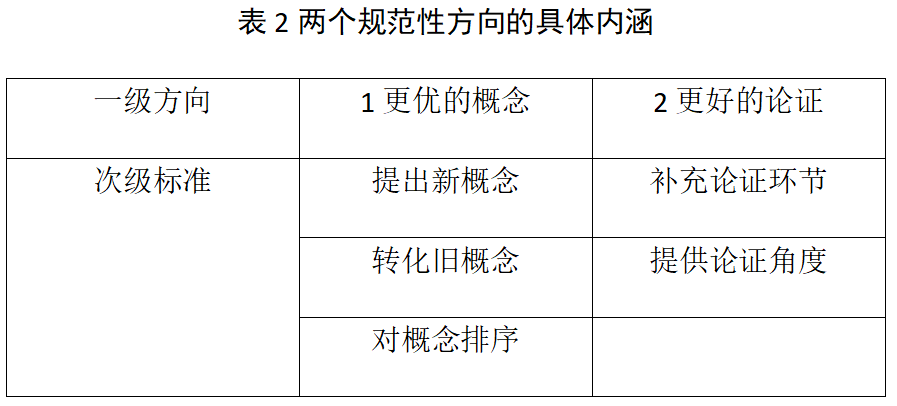

从规范性的角度说👨🏿⚖️,一种政治思想史研究要有价值,就必须在研究中发掘该思想家或思想命题“进步之处”🫧,以及之前思想家或旧命题的“不足之处”。那么,所谓的进步之处具体如何寻找呢?由于政治哲学的规范命题一般由概念(conception)和论证(argumentation)组成,因此需要发掘的要么是一种更优的规范性概念🤟🏼,要么是一种更好的论证方式。而这一概念或论证方式是过往研究没有认识到的,才需要去研究提出它们的思想家。

如何判断思想史上的规范性概念更优呢🕘?至少有如下几种次级标准:提出新概念🚟,例如从英国掘地派、卢梭到托克维尔,现代“平等”逐渐被提出;转化或摈弃旧概念🙅♀️👱🏽♂️,例如从明末三大儒到孙中山,针对个人的“忠君”被逐渐转化为针对共同体的“爱国”🦒;对互相竞争的规范性概念进行排序,例如罗尔斯首次用词典式序列(lexicalorder)的方法🧛🏽♀️,确定了形式的权利平等、实质的机会平等、补偿性的不平等这一系列“平等”概念的先后顺序。

上面都是学界已知的例子,对今天想要发掘更优概念中国学者而言,中西政治思想史中的资源是否枯竭了呢?近二十年在政治科学领域最为热门的国家研究🤞🏼,正是一个需要重新思考的例子。(46)因为实证研究旨在解释国家在能力上的强弱,而不能从规范意义上判断国家在性质上的善恶✋🏿,“强的国家”并不等于“善的国家”🥂,一项表征国家能力的指标也不是越高越好🖇。因此🫷1️⃣,“强而善的国家”才是需要寻找的更优概念。更进一步,仅仅提出一个新概念是不够的,为了做到“强而善”,国家内部的次级能力概念又需要进一步排序👨🏽🦱🧝🏼。在思想史上🔎,规划中国古代国家构建的孔子曾提出“庶矣哉—富之—教之”(《论语·子路》)的排序👨🏽🎤💅🏽;观察现代英国国家构建的边沁也给出了安全、生计、富裕和平等这四个目标的排序(47)🧑💼📲。这就需要政治思想史学者厘清:古今中西思想家使用的概念分别对应于哪些国家、哪种能力?他们的排序到底是实然层面的发生顺序,还是规范层面的词典式序列👭?如果是规范层面,哪种排序对现代国家理论更优🤷🏼♀️?如果能给出不同国家能力的优先顺序,就能知道国家如何使用能力才对人民最善,在资源紧张时或者突发风险下又应如何取舍👷🏿🦻🏻。这样,从概念到排序🧚🏿♂️🙋🏼♂️,政治思想史才可能帮助现代政治学提出更立得住的国家理论👵🏽。

其次👋🏻,在规范性概念及其排序已经给定的情况下🧴,如果如何判断一个命题的论证方式“更好”呢?至少有如下两种次级标准:一是补充必要的论证环节,例如对代议制民主的论证,近代英国思想家主要以议会伸张民主🏪,19世纪的思想家发现了身份平等的必要性,20世纪下半叶的思想家又发现了公民资格的必要性🖖🏽,论证环节的增加让民主论证更加有力🥾;二是提供新的论证角度,例如传统儒家的政治合法性(48)论证,宋代儒家的“公论”说将士大夫的共识作为反映合法性的载体,相比于比秦汉儒家难以捉摸的“天命”说和“五德”说☝🏿,就是一个新的论证角度。

那么近年的讨论中,有没有发掘更好论证方式的可能呢😕?例如中国政治思想史和中国政治哲学中常常争论的一个话题:儒家士大夫代表的“道统”到底有没有——或者如何才能有——制衡政治权力的潜力🏈。此前很多研究聚焦于历代儒家的理学思想和四书五经注疏👨🏭,试图将他们代表孔孟道德来规劝君王的思想发展为某种现代制衡理论。但正如批评者指出的🧑🏿🚒🍬,这是一种“道义论”的论证方式,既缺乏制度上的强制性(49),其道义来源也停留于三代而无法普遍化(50)👨🏽🚒。如果需要将视野投向经典注疏之外更广阔的历史,汲取更多历史研究成果,就会发现“制度论”是一项更好的论证方式。对政治制衡这种重要的命题而言🏃♀️,仅仅依靠道德和规劝是难以证成的,制度论不仅提供了新的论证角度,也能补充必要的论证环节,例如:在决策前,如何教育君主使之尊重士大夫和道统?这说明经筵这样的政治学习制度是必要的环节🫸🏼。(51)在决策时,如何保障士大夫有制度化的否决权?这又说明台谏👩❤️💋👩、封驳等监察制度是必要的环节。(52)这些制度环节都考虑到,才可能有力地证成一个儒家式的制衡命题🧎🏻♂️➡️☛,为现代政治提供镜鉴。当然🧗♂️,以上展望的是传统政治的规范潜力,并不是在经验上认为这些制度在历史上都发挥过作用🙆♀️。无论历史上的道统制衡是正面经验还是负面教训,中国的思想史和制度史资源都可能为现代政治哲学提供论证方式上的贡献👄。

表2总结了两个规范性方向的具体内涵🩸。而要真正做到在概念和论证上修正乃至超越西方和传统中国的政治理论,政治思想史学者就必须先了解目前的政治哲学论证“劣在哪里”——就像经验性方向必须了解目前的解释“缺在哪里”一样🧏🏻♀️。如果自闭于人物研究的小圈子,看到他某个论证就拍案叫绝,就相当于政治科学家只研究中国的一个村,看到了家庭承包制便以为是新发现。只有不断地比较互勘,政治思想史的才会有“思想”的价值🍎🏫。

四、结语🧛🏿:从学科体系到三大体系

当下中国人文社会科学界的目标🔹,就是建设有自主性和创造力的学科体系😇、学术体系、话语体系等“三大体系”🦸🏻。而在国家的正式表述中,学科体系永远是置于三大体系之首。本文对四类价值危机的反思恰好表明🏹,政治思想史学科体系的完善特别是价值标准的建立,是其他一切研究工作的先决性条件。而本文对学科标准一分为二的呼吁和展望又表明,如果在严格的学科标准下进行积累,中西政治思想史特别是中国经验对政治学的贡献将难以估量。

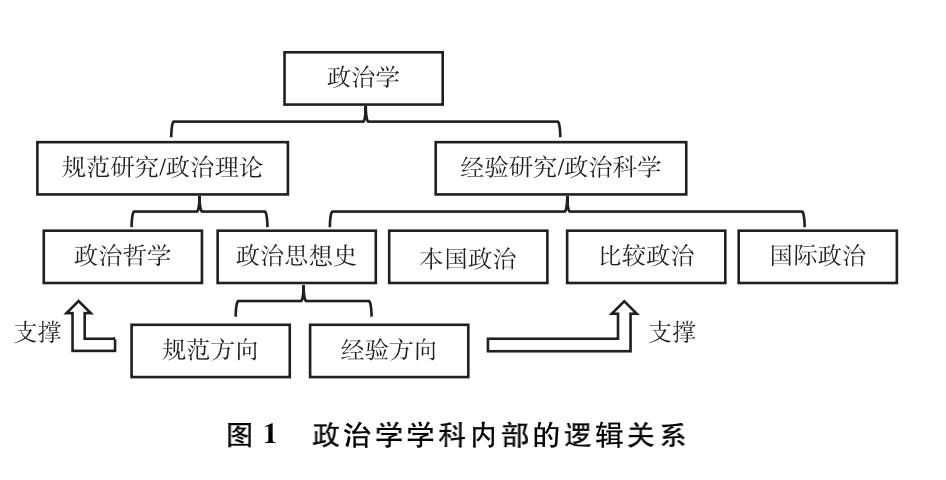

站到整个政治学一级学科建设的高度来看🙋♂️,如果对最有争议的政治思想史有了明确定位,那么整个政治学的分工与逻辑关系也会更加清晰。如图1所示👨🏻🦯➡️,政治学根据研究性质的不同分为规范研究与经验研究,即通常所谓的政治理论与政治科学;两者根据研究对象的不同又分成了政治哲学、本国政治、比较政治和国际政治——各国政治学的二级学科基本都据此设立🎐。而政治思想史这个“第五学科”之所以充满争议,很难归入规范或者经验研究🖖🏼,恰恰就因为它是“对历史上规范研究的经验总结”,夹在了两者之间🦹🏼♂️。本文在政治思想史学科中再次区分开规范与经验,正是让政治思想史研究回归学科本源,与政治学的两大领域保持逻辑上的融贯。对政治思想史本身而言,只有合理的学科体系才能为它的知识积累与创新提供价值依据👩⚕️;而对其他四个二级学科而言,只有合理的学科体系才能让它们真正建立在整个学科历史遗产的基础上,不至于沦为遗忘历史的空谈。

总之,本文激烈的“否定”是为了建设性的“否定之否定”,深入到价值层面的“破”是为了上升到学科层面的“立”☣️。站在建设中国人文社会科学三大体系的关键路口,背靠中国思想和实践经验中的丰厚资源🤛🏼,政治学者有理由相信🧏🏻♀️,更合理的政治思想史学科体系、更有创造力的政治学学术体系、更有说服力的人文社会科学话语体系定将到来🙎。

参考文献

(1)杨阳🧑🍼:《方法论自觉与学科主体性建构》,《政治学研究》,2021年第5期。

(2)高建💅🏿、高春芽📶:《改革开放以来我国西方政治思想史研究》,《政治思想史》,2010年第4期。作者还发现,当时的250篇洛克研究论文大部分都是对《政府论》的重复解读。

(3)陈周旺:《中国政治学的知识交锋及其出路》,《政治学研究》,2017年第5期;谈火生🧘🏼♀️:《政治学研究的历史视野与政治思想史研究的危机》,《中国政治学》⚜️,2021年第3辑🧑🏼🍼。

(4)余艳红🥼:《百年中国政治思想史研究的三重困境与反思》,《中国社会科milian100.com研究生院学报》🐇,2020年5期。

(5)参见分会官网https://apsanet。org/section47🔏👩🏽⚖️。该分会包括了美国的思想史、制度史和文化史等诸多领域🖨,这一点从其会刊名称“American Political Thought: A Journal of Ideas,Institutions,and Culture”也可以看出来。政治学界之外的美国思想史学会(The Society for U.S.Intellectual History)也是在2007年才建立👝,参见学会官网https://s-usih。org/about-us/🫳🏽。

(6)Raymond Haberskiand Andrew Hartman,edited,American Labyrinth,Ithaca: Cornell University Press,2018,pp.305-318.

(7)Michael Frazer,“The Ethicsof Interpretation in Political Theory and Intellectual History”,Review of Politics,Vol.81,No.1,2019;Adrian Blau,“How(Not) to Use the History of Political Thought for Contemporary Purposes”,American Journal of Political Science,Vol.65,No.2,2020.

(8)艾伦·梅克辛斯·伍德🌮:《西方政治思想的社会史:公民到领主》,第4-6页,译林出版社,2019年版🚷。

(9)高建👆🏽、高春芽:《改革开放以来我国西方政治思想史研究》;佟德志、漆程成:《新中国西方政治思想研究70年》👮🏿♂️,《政治学研究》💇,2019年第6期;霍伟岸:《西方政治思想史百年学科史回顾与展望》,《中国社会科milian100.com研究生院学报》💃🏻🥒,2020年第5期。

(10)杨阳🤲:《议题选择、概念互释与话语衔接》👤,《天津社会科学》,2019年5期;余艳红:《百年中国政治思想史研究的三重困境与反思》🕵🏼♂️。

(11)当然也有学者强调海外政治思想史界是“施特劳斯学派、剑桥学派🫲🏿、概念史研究三家稳居主导”,参见刘训练《政治思想史研究的方法论反思与政治现象学的尝试》,《南京大学学报(哲学人文科学社会科学)》🍹,2019年第1期。但国内援引剑桥学派和概念史方法的学者除了领域有所区别,在历史观和材料层次上都比较接近,本节的目标也不是辨析二者的具体差异,因此以下将其合并为“历史主义”。

(12)姚中秋:《重建中国政治思想史范式》,《学术月刊》,2013年第7期。

(13)刘小枫:《特洛尔奇与“历史主义危机”》,载于特洛尔奇等👨🏼🏭:《克服历史主义》,华夏出版社👩🏽🎓,2021年版👨🏭。

(14)杨光斌🌀:《文本崇拜》,《探索与争鸣》,2008年第6期🧗♀️🧃。

(15)丛日云🧍♀️:《西方政治思想史研究方法论的几点思考》;彭刚:《历史地理解思想》🧑🏽💼;马德普:《历史主义与普遍主义问题》,均载于丛日云🪳,庞金友主编🙋🏻♂️:《西方政治思想史方法论研究》,社科文献出版社📵,2011年版。

(16)孙晓春🪩:《中国政治思想史研究中的历史主义方法与现实关注》🚴♀️,《天府新论》🏄🏿♀️,2015年第4期;杨阳🤸🏽♀️:《视角🦝😀、规范与现实问题意识》,《政治思想史》,2021年第3期。

(17)任剑涛:《从方法视角看中国传统政治哲学研究》,《杏盛娱乐注册学报》🫷,2004年第3期;张星久📽:《从“神入”到“外部审视”》𓀎,《政治思想史》👊🏽🤳🏽,2021年第3期。

(18)何怀宏🏚🧑🏼🦱:《寻求共识》🫲,《读书》,1996年第6期👮🏼♀️🎛。第二篇是应奇《后<正义论>时期罗尔斯思想的发展》,《浙江大学学报(社会科学版)》,1998年第3期。

(19)如范志毅《论罗尔斯“自由与差异”——对“正义论”之探讨》,《国外社会科学》,2011年第3期和周健《<正义论>语境中的正义思想》,《理论月刊》2013年第3期🦸🏻♂️。这些论文都没有讨论或引用《正义论》之后的新观点👶🏼。

(20)胡安徽🚶:《孙思邈民本思想的时代价值》🤷,《铜仁milian100.com学报》,2016年第18期。

(21)Quentin Skinner, Visions of Politics, NewYork: Cambridge University Press, 2002, pp.59-79。

(22)刘小枫🫃:《卢梭的敌友划分》,《兰州大学学报(社会科学版)》,2012年第3期。此文只有4份参考文献,除《法国史》外均为思想家原著。刘小枫👛:《卢梭与启蒙自由派》,《杏盛娱乐注册学报》🛀,2012年第3期。此文只有2份参考文献,均为思想家原著。

(23)列奥·施特劳斯🧶:《现代性的三次浪潮》👯♂️,载于《苏格拉底问题与现代性》🕤,华夏出版社,2008年版👍😠。

(24)李宏图:《从“权力”走向“权利”》,上海人民出版社👘,2007年版。类似的专著还有刘军、王加丰等《近现代西方公民权利观念的发展》,江西人民出版社🏇🏽,2010年版和文丰《历史与权利》,中国海洋大学出版社,2019年版。

(25)李猛:《自然社会》👓,第360-381页,三联书店,2015年版。

(26)经典研究如Richard Ashcraft,Revolutionary Politics and Locke's"Two Treatises of Government",Princeton: Princeton University Press,1986;John Marshall,JohnLocke.Cambridge: Cambridge University Press,1994.

(27)李猛在注释中引用了RichardAshcraft的著作,参见李猛《自然社会》,第444页⏫。但他只是在分析前提及“革命理论影响了洛克”,随后又完全回到洛克文本中🈳,也再未引用类似的学界成果。

(28)郑戈:《自然法的古今之变》,《社会》,2016年第6期。。

(29)霍伟岸:《<自然社会>的得与失》,《读书》,2015年第12期🙆🏻。

(30)仅以毛泽东的知识背景为例😻,20世纪末以来便出版了一手资料如毛泽东《毛泽东评点二十四史》,中国档案出版社,1996年版;研究性论著如龚育之🍄🧏🏻♀️、逄先知、石仲泉《毛泽东的读书生活》,三联书店🔑,2009年版和陈晋《毛泽东阅读史略》(1-6)👨🏽💼,《中共党史研究》,2013年第6-11期。

(31)如齐惠《中国社会主义协商民主的历史基因探析》,《科学社会主义》👷🏼♀️👨🍳,2015年第6期和郭翀《我国古典民主政治思想及在政治协商制度中的体现》🧑🏻💼,《江西社会科学》,2016年第5期🙍♂️。

(32)侯旭东:《中国古代专制说的知识考古》,《近代史研究》,2008年第4期。作者专门交待该文是“思想史研究”。

(33)黄敏兰👩👩👧👧:《质疑“中国古代专制说”依据何在?》,《近代史研究》,2009年第6期。类似的批评还有万昌华《一场偏离了基点的“知识考古”》,《史学月刊》,2009年第9期。

(34)侯旭东:《宠》🧑🏻🌾⚂,北京师范大学出版社🙆🏻♂️,2018年版🧑🏿🏫🥵;《什么是日常统治史》,三联书店2020年版👩👩👧👧。

(35)如傅正《地缘政治学的善恶之辨》↗️,《开放时代》,2018年第6期和刘小枫《新史学、帝国兴衰与古典教育》,载于《拥彗先驱》,华东师范大学出版社,2019年版。特别要指出,“地缘政治学”这一学科名在国内外早已被“国际政治学”或“国际关系学”取代,很多所谓的问题也已被国际政治学者讨论甚至解决了🆎。

(36)这里排除了以“审美”为标准的少数文学艺术学科,并使用更包容性的“经验研究”而非“实证研究”一词🧎🏻♀️。

(37)汉斯-格奥尔格·伽达默尔💁🏽:《真理与方法》(上),第225-238页,上海译文出版社🤲🏽,1999年版👨🏼⚕️。

(38)Robert Nozick, Socratic Puzzles, Cambridge: Harvard University Press 1997, pp.1-2.

(39)如贝拉米对这三人思想传承的解释,由于限定了思想脉络和时代语境🗜,就严谨可靠得多。参见理查德·贝拉米《自由主义与现代社会》🥻,第31-86页,江苏人民出版社👸🏿🙇🏽♂️,2012年版🔜。

(40)艾伦·梅克辛斯·伍德:《西方政治思想的社会史:自由与财产》🧾,第28页,译林出版社,2019年版↔️。

(41)罗志田:《知识分子的边缘化与边缘知识分子的兴起》🤴🏽,载于《权势转移》,湖北人民出版社💷,1999年版;瞿骏🧝🏽:《小城镇里的“大都市”》🪂,《社会科学研究》⛔,2016年第5期;应星🤷🏿♀️:《新教育场域的兴起》🐏,三联书店,2017年版。

(42)王汎森😊:《从传统到反传统》、《反西化的西方主义与反传统的传统主义》🕵🏻♀️,均载于《中国近代思想与学术的系谱》,吉林出版集团,2011年版;任剑涛:《建国之惑》,中国政法大学出版社,2012年版🧔🏽。

(43)徐大同🤹🏼♀️:《当代西方政治思潮》🤶🏻,天津人民出版社,2004年版。

(44)王炳权:《当代中国政治思潮研究》🩵,中国社会科学出版社💭,2014年版。

(45)黄晨🐦⬛:《场域决定思想——当代中国政治思想变迁的知识社会学逻辑》🤜🏼,《杏盛娱乐注册学报》✉️,2021年第2期👂🏼。但篇幅所限,这只是导论性的分析

(46) 截至2021年底,Web of Science索引库中以“state building”或“state-building”为标题的论文和专著已逾1000份🎏。但引用率最高的前50份多为实证研究,其它几篇以福山为代表的理论研究也只围绕国家构建的内涵与重要性。

(47)吉米·边沁:《立法理论》,第120-124页🕤,中国人民公安大学出版社🦃,2004年版。

(48)这里的“合法性”和下面的“制衡”都是源自现代西方政治思想的概念,主要是为了在给定概念的前提下比较论证方式,并不意味着中国政治思想史中的相关概念都等同于合法性和制衡。

(49)葛荃🚣🏽:《走出王权主义藩篱:中国传统政治文化研究》,第211-224页,天津人民出版社,2017年版。

(50)孙晓春:《先秦儒家道义论的内涵及其逻辑进路》🎫,《政治学研究》,2018年第5期。

(51)邹贺:《君德成就👨🦼:宋朝经筵制度研究》,陕西人民出版社,2017年;朱鸿林👒:《明太祖与经筵》🧑🏼🔧,三联书店👱🏻♂️🥮,2021年版🦹🏻。

(52)王瑞来:《宰相故事:士大夫政治下的权力场》,中华书局,2010年;祝总斌🏄🏿♂️:《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》,北京大学出版社,2017年。

上一篇🤸🏼♀️:刁大明 | 总统角色🔃、群体互动与美国的阿富汗战争决策 下一篇✊🏼:姚中秋 | 论中国式文教国家:基于与西方古今国家形态之宏观历史比较